它成功的核心秘诀是什么?表面看,它在卖一支眼线笔;实际上,它在兜售一种“人设”——“我见犹怜的破碎感”。这是一种典型的高阶“情绪价值”打法。

一、 黄金3秒:用“反叛宣言”精准筛选受众

视频的开场白极具冲击力:“好女人得到名声,坏女得到一切。”

这句话不是随便说的,它有两个关键作用:

- 蹭热点,但不止于蹭: 它直接挂钩了近期热门影视剧中的“反面角色”热议,确保了基础流量。

- 立人设,筛选用户: 它更像一句“反叛宣言”,瞬间抓住了那些渴望突破常规、带点“坏女孩”气质的目标用户。这一定位远比“大家好,今天推荐一个眼线笔”要精准得多。

二、 核心策略:卖“氛围人设”,而不是“产品功能”

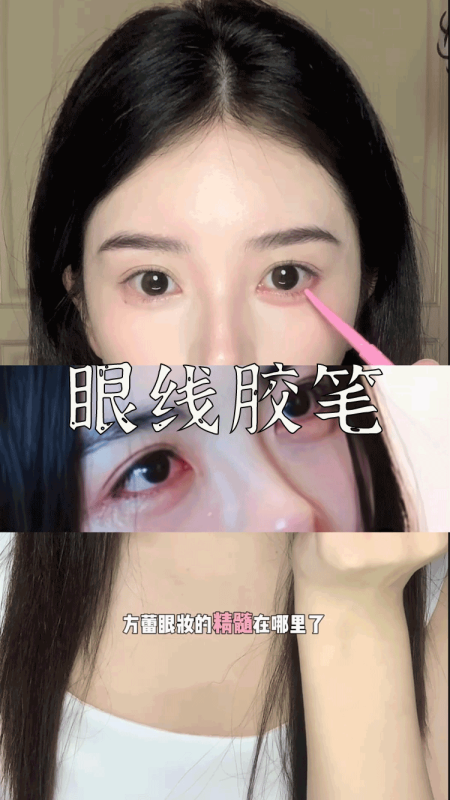

整个视频的核心,正如分析中所说,是“楚楚动人”和“我见犹怜”。

这条视频最高明的地方在于,它没有一上来就夸产品多防水、多顺滑(这些是功能),而是直奔主题——“你用了它,能变成什么样?”

它卖的是“方蕾眼妆的精髓”、“泛红眼睑下至”、“破碎感”。它甚至搬出了“娱乐圈其他明星”作为顶级社会认同,告诉你,你买的不是一支笔,而是一张进入“楚楚动人、自带无辜感”氛围圈的门票。

当用户被这种“清冷破碎感”的“人设”击中时,产品(眼线胶笔)只是实现这个人设的“道具”。用户购买的冲动,是为了成为“那种女孩”。

三、 信任构建:打消所有“手残党”的顾虑

在成功“种草”(激发欲望)后,视频必须迅速“拔草”(解决购买障碍)。它预判了用户的所有疑虑:

- 疑虑1:我不会画。

- 解决: “不需要什么手法,直接沿着睫毛根部来回的描。”——极大地降低了使用门槛。

- 疑虑2:我手重,怕画错。

- 解决: “画重了也没事,你就用它自带的折角眼线刷,去晕染一下。”——提供了“后悔药”和解决方案。

- 疑虑3:效果会不会很假?

- 解决: “我的天,眼睛直接变大了”、“正面…侧面…都非常自然立体”。——创作者亲自示范,并“表演”出惊喜感,引导用户想象自己使用后的效果。

这个过程,本质上是在30秒内快速建立信任,告诉用户:“这是一个傻瓜式操作,谁用谁好看。”

四、 转化闭环:从“情绪”到“行动”的无缝衔接

视频的收尾堪称完美。在用户情绪达到顶峰时,它立刻给出了具体的“抓手”:

- 明确指引: “我用的呢就是这个04号色。”——避免用户在SKU中迷失,将所有流量精准导入一个单品。

- 强化承诺: “姐妹们真的是谁画谁好看。”——用一句群体性的“闺蜜式”承诺,打消最后的犹豫。

五、 深度思考:为什么“刻意”放弃了B/A对比?

一个常见的专业疑问是:为什么这条视频没有使用“使用前/使用后”(B/A)的对比?B/A对比通常是美妆视频提升转化率的利器。

这里恰恰体现了创作者的“上层打法”:

- 维护“人设”的统一性: 这是一个兜售“破碎感”和“氛围美”的视频。如果放上一张“使用前”的素颜或普通妆容,会瞬间打破视频从第1秒就开始营造的“我见犹怜”的梦幻氛围。

- 保证节奏的流畅性: 39秒的视频,每一秒都极其珍贵。切换B/A对比画面会打断用户沉浸式的“教学”和“想象”体验。

- 目标受众的精准性: 这条视频可能本就不是拍给“化妆小白”的,而是拍给那些“有一定化妆基础,但想升级眼妆质感”的用户。对她们来说,“怎么画出那种感觉”远比“画了有多大区别”更重要。

总结:这条爆款视频的成功,是一次“情绪价值”战胜“功能价值”的完胜。它精准地捕捉到了当代女性用户渴望“氛围感”和“人设感”的深层心理,并将一个简单的美妆工具,包装成了实现特定“人设”的魔法棒,最终完成了高效的商业转化。

© 版权声明

文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。

THE END

暂无评论内容