一、 “危机感”钩子 + “测评”人设:构建信任的基石

视频的黄金前3秒,没有介绍产品,而是抛出了一个极具冲击力的“危机”:“第一批测试的受益人出现了大垮脸”。

这是一个高明的“问题-煽动”式钩子。它瞬间抓住了所有害怕“脸垮”、“变丑”的用户的注意力。紧接着,“起因是主包想整治自己…” 这句话立刻树立了一个核心人设——“测评博主”。

为什么这个“测评”人设如此重要?因为它代表着“我已经替你试错了”。在带货领域,这比“王婆卖瓜”式的推销信任度高出10倍。观众会下意识地认为,博主是站在自己一边的“战友”,是来“排雷”的,而不是来“卖货”的。

二、 “A/B对比”漏斗:用“丢弃”放大“珍贵”

原分析提到了对比,但没有点破其核心。这个脚本的精妙之处在于,它不是简单的“A vs B”,而是一个“淘汰赛”。

“第一款戴上…直接丢掉了。” 这个“丢掉”的动作是点睛之笔。它向观众传递了三个信号:

- 真实性: 博主真的花了钱,而且会买到“垃圾”(和普通人一样)。

- 筛选权: 博主有标准、有要求,不是什么都推。

- 价值锚定: 通过贬低第一款的“无用”,瞬间抬高了第二款(即目标产品)的“稀缺”和“有效”价值。

当第二款出场时,观众的期待已经被拉满。这个对比漏斗,本质上是简化了用户的决策流程,从“我该买哪一个?”变成了“我直接买这个‘胜出者’就行了”。

三、 “懒人福音”与“情绪证据”:引爆即时转化

带货视频必须解决用户的“行动阻力”。这款产品最大的阻力是什么?——“我没时间”、“坚持不下来”。

脚本精准地拆解了这一点:“第二款戴上还挺透气,主包直接去睡觉了。” 这句文案堪称“懒人福音”。它传递的核心卖点是“被动变美”、“躺着变美”,将使用成本降到了最低。

而转化的临门一脚,是那句“一觉睡醒,我是真的想给他磕一个”。 这不叫“效果展示”,这叫“情绪证据”。

“磕一个”这种极度口语化、情绪化的表达,远比“效果很好”、“提拉了XX毫米”要生动一万倍。它直接把效果和一种“感恩戴德”的巅峰情绪绑定,让观众产生强烈的“拥有感”——我也想体验这种“爽”!

四、 “伪科学”包装:为冲动消费提供“合理化”理由

如果说前面是情绪拉扯,那么最后一步就是给购买一个“理性”的台阶。

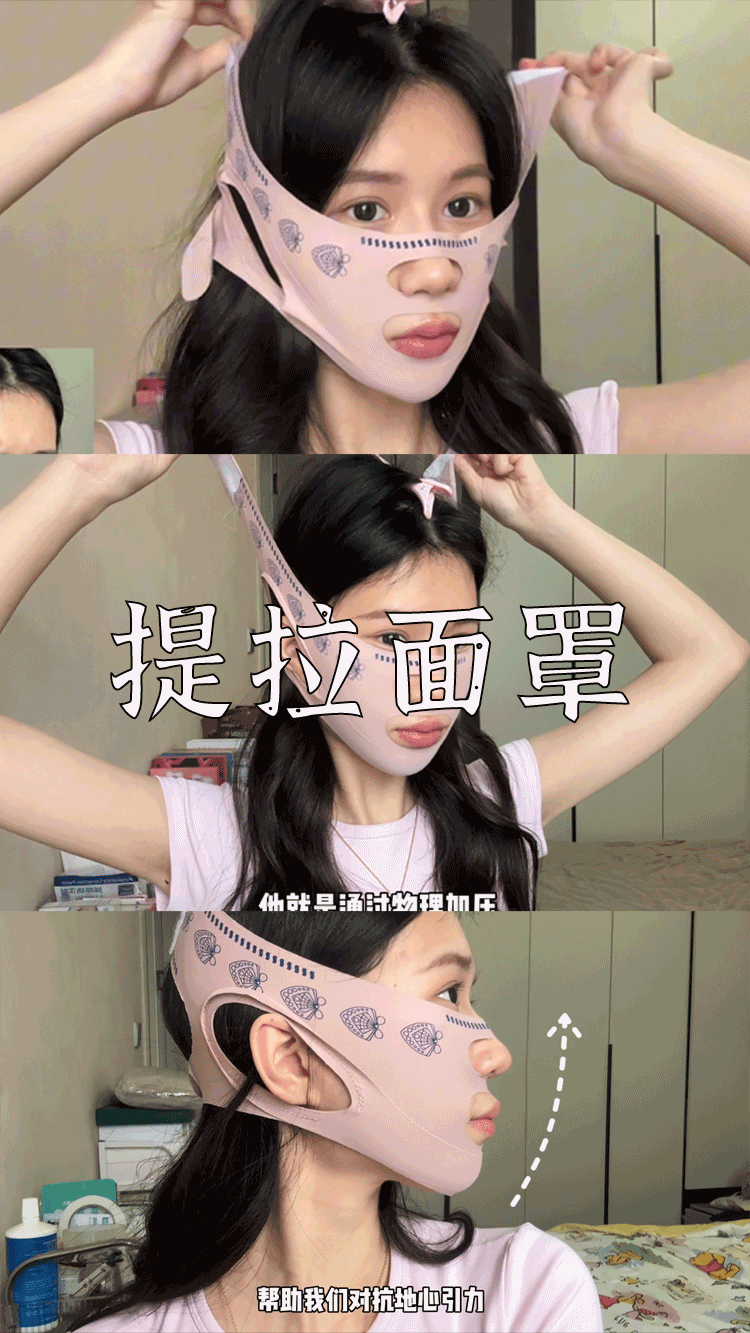

“他就是通过物理加压帮助我们对抗地心引力长期压力,形成肌肉记忆。”

原分析说“不要管他有没有用”,这在商业上是正确的,但不够深入。我们作为创作者必须明白:用户需要一个“听上去很合理”的理由来为自己的“冲动”买单。

“物理加压”、“对抗地心引力”、“肌肉记忆”……这些词汇共同构建了一个“伪科学”闭环。它听起来足够专业,让用户觉得自己的购买是明智的、有科学依据的,从而打消了最后的顾虑。

五、 “无声CTA”:最高级的“种草”形态

原分析注意到了一个关键点:视频没有CTA(Call to Action,行动号召),直接结束了。这恰恰是最高明的地方。

在短视频生态中,一个挂着小黄车的视频如果大喊“快去买”,会瞬间打破“测评博主”的真实人设,广告感飙升,导致用户流失和分享率降低。

而这种“无声CTA”的“种草”视频,它把“分享好物”的氛围维持到了最后一秒。它的潜台词是:“我只是分享,买不买你自己看(反正链接我挂了)”。这种“不强求”的态度,反而让用户放下了戒心,转化率因此飙升。

总结:一个可以无限复刻的“爆款脚本”

拆解下来,我们得到了一个清晰的公式:

“危机”钩子 + “测评”人设 + “A/B淘汰”对比 + “懒人”场景 + “情绪”证据 + “伪科学”包装 + “无声”CTA

这个23秒的视频,是短视频带货心理学的一篇满分作文。它通过层层递进的脚本设计,完美地构建了信任、激发了欲望、提供了理由、降低了门槛。那个主播是不是“老演员”不重要,重要的是这个“脚本”是顶级的。

这个公式,可以被无限复用在各种“功效型”产品上。这才是我们作为创作者,真正应该从这7.5万销量背后学到的东西。

暂无评论内容