这个案例的成功,并非偶然,它教科书般地展示了三大核心策略:产品“微创新”命名、评论区“杠杆”营销,以及食物类视频的“视觉红线”。

策略一:产品命名的“认知魔术”

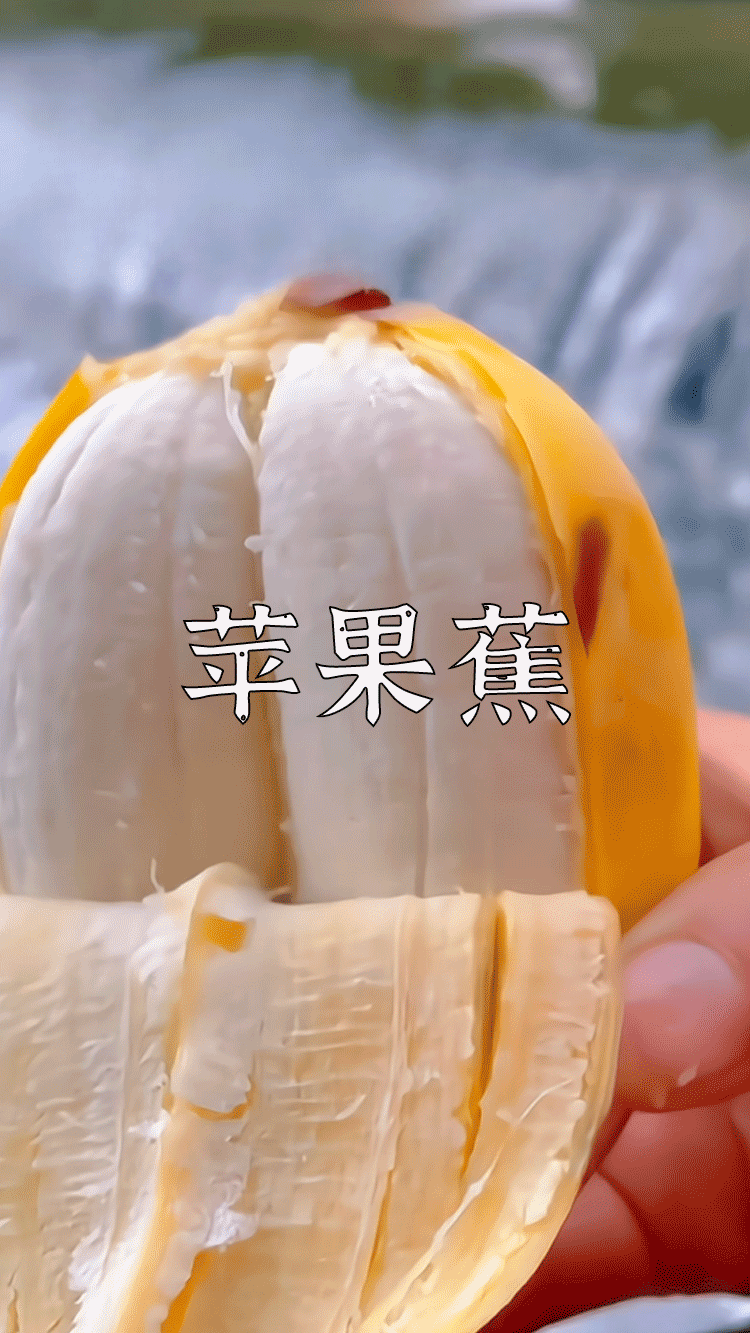

这个案例最核心的操盘点,在于“苹果蕉”这个名字。

原分析视频中提到,评论区出现了大量“科普党”:“这不是芭蕉吗?”、“我们老家叫这个米蕉”、“芭蕉进城找大师改名了”。

这恰恰是操盘手最想看到的结果。

1. 打破品类固化,制造“好奇缺口”在消费者的认知中,“香蕉”、“芭蕉”或“米蕉”是极度“平淡无奇”的日常水果。你刷到“米蕉”的视频,大概率会划走。

但“苹果蕉”不同。它是一个“新品类”,它同时关联了“苹果”和“香蕉”两种国民水果的认知。用户会立刻产生好奇:“什么香蕉有苹果味?”、“它和普通香蕉有什么区别?”

这种好奇心,就是转化的第一驱动力。

2. 利用“文案钩子”强化新认知原视频的文案(“传说的苹果蕉”、“又甜又糯很细腻,还有股苹果香”)精准地配合了这个新命名。它没有含糊其辞,而是直接强化“苹果香”这个核心卖点,让用户的好奇心落地,转化为“我也想尝尝”的购买冲动。

3. 评论区争议 = 天然的算法助推器最精妙的一步在于,这个“擦边球”式的命名,必然会引发认知冲突。那些坚持认为它就是“米蕉”或“芭蕉”的用户,会涌入评论区“打假”或“科普”。

在平台算法看来,这(争议、辩论)是高强度的用户参与。算法不会判断对错,只会认为“这个视频内容引发了热烈讨论”,从而给予更大的流量推荐。

于是,争议越大,流量越大;流量越大,看到“苹果蕉”这个新奇概念并被转化的用户就越多。操盘手巧妙地利用“杠杆”,让“反对者”成为了爆款的“燃料”。

策略二:视觉优化的“红线”——调色是食物的“刚需”

如果说命名是“引流”的策略,那么视觉就是“转化”的生命线。

原分析提到一个关键对比:两条几乎一模一样的视频,一条卖了2.5万单,另一条只卖了750单。

唯一的显著区别是什么?清晰度和色彩。

爆款视频“清晰度很高”、“画面色彩也很好”、“色彩度很饱满”。而另一条,则像是“原色”直出。

这给我们所有做食品带货的创作者一个铁律:永远不要低估“调色”对转化率的影响。

在短视频里,用户是“用眼睛吃饭”的。对于水果、美食而言,色彩饱和度和明度直接等同于“新鲜度”和“食欲”。

- 原色直出: 画面发灰、偏暗,给人的观感是“不新鲜”、“不好吃”、“品质一般”。

- 专业调色: 提高饱和度、调整色温,让黄色更暖、蕉肉更白,呈现出“奶香奶香”、“又糯又甜”的视觉观感。

这并非“欺骗”,而是“视觉优化”。就像我们上架产品必须要有精修图一样,短视频带货,调色就是食物类内容的“精修”,是确保转化率的“红线”和“刚需”。

策略三:“零口播”的沉浸式体验

最后,我们回归视频本身。18秒,无口播,纯音乐+产品特写。

这种形式在食品类目中非常高效:

- 降低决策门槛: 无需用户打开声音,在任何场景下都能“种草”。

- 强化感官刺激: 剥开香蕉的动作、怼脸看蕉肉的细腻纹理,这种“沉浸式”的特写,比任何语言都能激发“想吃”的原始欲望。

- 文案精准点睛: 所有的销售信息由文案(“又甜又糯”、“苹果香”、“比一般香蕉好吃”)高效输出,用户“看”完即被“种草”。

结语

这个“苹果蕉”的爆款案例,看似简单,实则环环相扣。它完美地演绎了“认知魔术”:

用一个新奇的命名制造“好奇缺口”,用评论区的争议撬动“算法杠杆”,再用极致的视觉调色守住“转化红线”。

对于我们创作者而言,这提醒我们,带货不仅要“拍得好看”,更要“想得明白”。

暂无评论内容