这个案例的成功,本质上是一场教科书级别的“品类再定义”和“用户心理卡位”。

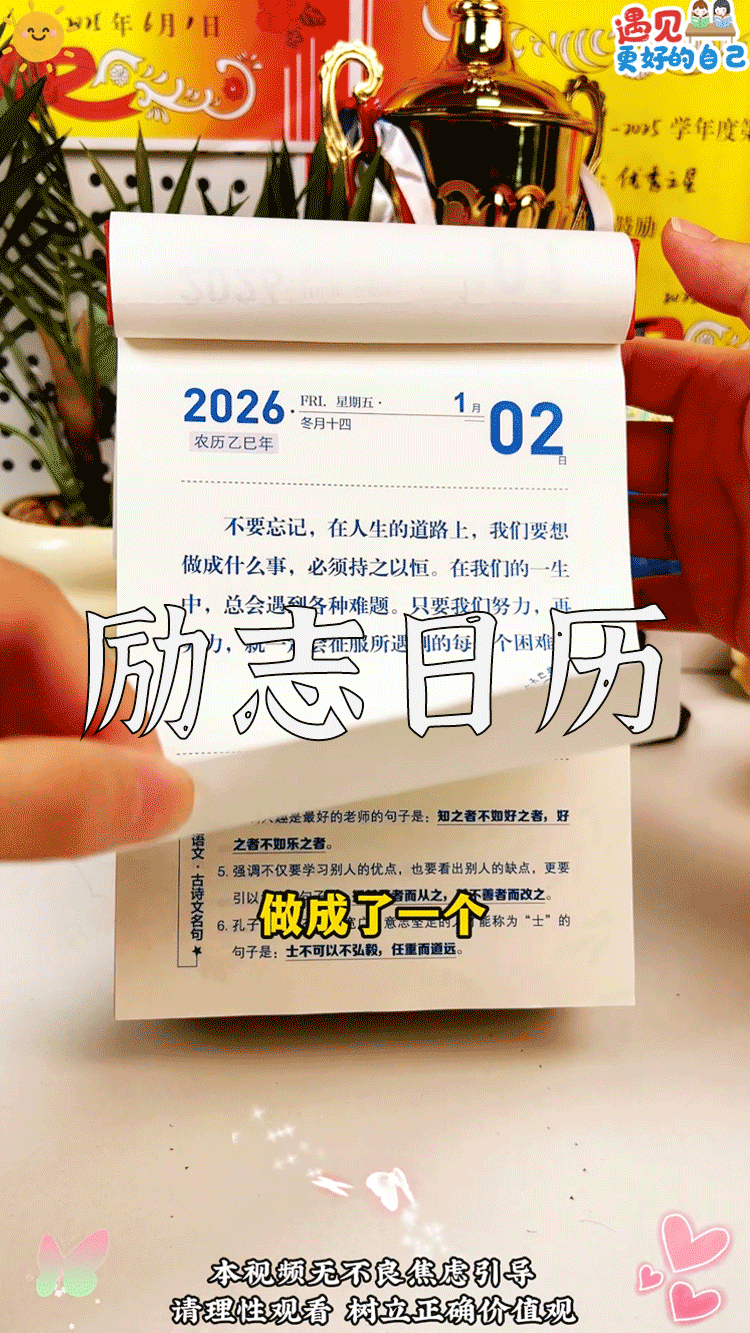

一、 品类再定义:它卖的不是日历,是“解决方案”

这个产品最大的成功,就是跳出了“日历”的原始属性。

1. 原始属性(低价值): 查日期、看时间。这个功能已被手机完美替代,价值趋近于零。2. 重新定义(高价值): 它被重新定义为一个“K12家庭焦虑的解决方案”。

它精准地切中了两个核心痛点:

- 孩子的痛点: 学习枯燥,缺乏动力,需要“即时激励”。

- 家长的痛点: 无法时刻监督,担心孩子“碎片时间”被浪费,同时又怕过度施压导致逆反。

因此,这款产品根本不是在和“电子日历”竞争,它是在和“课后辅导”、“激励海报”、“单词本”竞争。它把一个低频、低价值的“计时工具”,升级成了一个高频、高价值的“学习+激励工具”。

二、 心理卡位:文案如何成为家长的“购买许可”

原分析视频提到了“悄悄出现”这个词,这非常关键。我们来深挖一下这个词背后的用户心理。

这个文案的受众是焦虑的家长。他们内心的OS是:“我希望孩子变好,但我不想成为一个‘压迫者’。”

这条视频的文案,完美地给了家长一个“购买许可”:

- “小小的”、“书桌一角”:暗示不占空间,不突兀,不会增加孩子的视觉压力。

- “悄悄出现”:这简直是神来之笔。它暗示的不是“强加”,而是“陪伴”;不是“监督”,而是“支持”。这让家长的购买行为,从“施压”转变成了“爱的礼物”。

这套组合拳,彻底打消了家长的购买顾虑,让他们感觉自己做了一个“体面且正确”的决定。

三、 价值闭环:从“情绪价值”到“功能价值”的完美跳跃

如果这个日历只有励志鸡汤,它能卖,但绝不会成为爆款。真正的杀手锏在于它构建的“价值闭环”。

第一层:情绪价值(钩子)视频开头用“想不想知道”、“激励的话语”、“优秀的背后是自律”等金句,迅速拉高了用户的情绪期待。这是“感性”的钩子,让家长产生了共鸣——“对,我的孩子就需要这个!”

第二层:功能价值(成交)当家长还在感性认同中,视频话锋一转,抛出了“专家组整理”、“文言文预测题”、“高考高频词”、“高分作文档”。

这是从“软价值”到“硬通货”的致命一击。

- “专家组”:这是“权威背书”(信任状),解决了内容的专业度问题。

- “预测题、高频词”:这是“硬核干货”(功能价值),解决了提分的实际需求。

如果说“励志鸡汤”是让家长“想要买”,那么“考试干货”就是让家长“必须买”。

第三层:场景价值(闭环)最后,视频用“碎片时间就能巩固知识”完成了场景闭环。它为家长描绘了一个完美的画面:孩子在学习间隙,抬头看一眼日历,既被激励了,又顺便背了个高频词。时间没有被浪费。

这个闭环一完成,家长从下单到收到货,再到摆上书桌的整个行为链路,都被设计得明明白白。

四、 可优化的空间:从“爆款”到“长销”

原分析视频也提到了两个小缺陷,我非常赞同,并补充一点:

- 缺少“价格锚点”:视频没有对比同类产品的价格。比如可以加入一句:“市面上一套专家预测题就要XX元,而我们这本365天的陪伴式学习日历,现在只需要…” 这样能瞬间提升产品的“质价比”。

- 缺少“行动指令”:结尾的“化茧成蝶”虽然意境很好,但作为带货视频,太“软”了。应该换成更直接的行动指令(Call To Action),比如:“库存不多,点击下方小黄车,给孩子一个改变的开始。”

- (我补充的)缺少“产品矩阵”:这个爆款完全可以纵向延伸。比如开发“初中版”、“高中冲刺版”、“英语专项版”,甚至“职场版”。通过细分人群,把一个爆款单品,做成一个长销的产品线。

总结:这个“励志日历”的成功,不是偶然。它给我们所有内容创作者一个深刻的启示:不要在红海里拼价格,要去蓝海里创价值。 找到一个旧品类,用新的解决方案去“重做”一遍,你也能打造出自己的爆款。

暂无评论内容